報告が遅れましたが、6月、大阪・関西万博のメイン会場「WASSE(ワッセ)」で

開催された『Undiscovered Japan Festa にっぽんの宝物祭り〜 世界に解き放て、日本の“これから”の可能性〜』にて、『神迎え』を展示販売させていただきました。

このプロジェクトが発足したとき、いえ、今年の4月まで、まさか万博に出展側で参加することなんて夢にも思っていなかったので、驚きです。

そもそものご縁は、このJapan Caft Book projectメンバーの一人、表装美術家の横尾靖氏が導いてくださったもの。株式会社マスミ東京代表取締役・国際北斎学会理事 ・・・といくつもの肩書きをもつ横尾氏が、

「国際北斎学会としてブースを出すことになったから、一緒にどう?」とお声かけくださったのです。

(画家・水野先生も応援に駆けつけてくださいました)

ありがたいですね。

いつも大きなチャンスは、誰かが運んでくれる。

自分でがむしゃらに扉をたたいても、たいてい、扉は開かない。

すっと、思いがけないタイミングで、だれかがノブを回してくれて、次の景色が見える。

そして、だれがノブを回してくれる人かなんて、探してもわからない。

この頃よく思うのですが、

大事なことは、がむしゃらに上を見上げて扉をたたくのではなく、足元、土を耕し続けることなのかもしれません。

草木よ伸びろ伸びろ、ではなく、一生懸命に土と向き合っていれば、

気がつけば草木が成長し、天井につっかえそうなほど大きくなっていて、

もっと天井の高いところに移動させてもらえる、

という感じでしょうか。

って、偉そうなことを申しておりますが、

この「神迎え」やプロジェクトが成長したと言いたいのではなく、

すっと扉が開くときは、いつもこんな感じだな、と思うのです。

さて、そんなご縁のおかげで、今回、

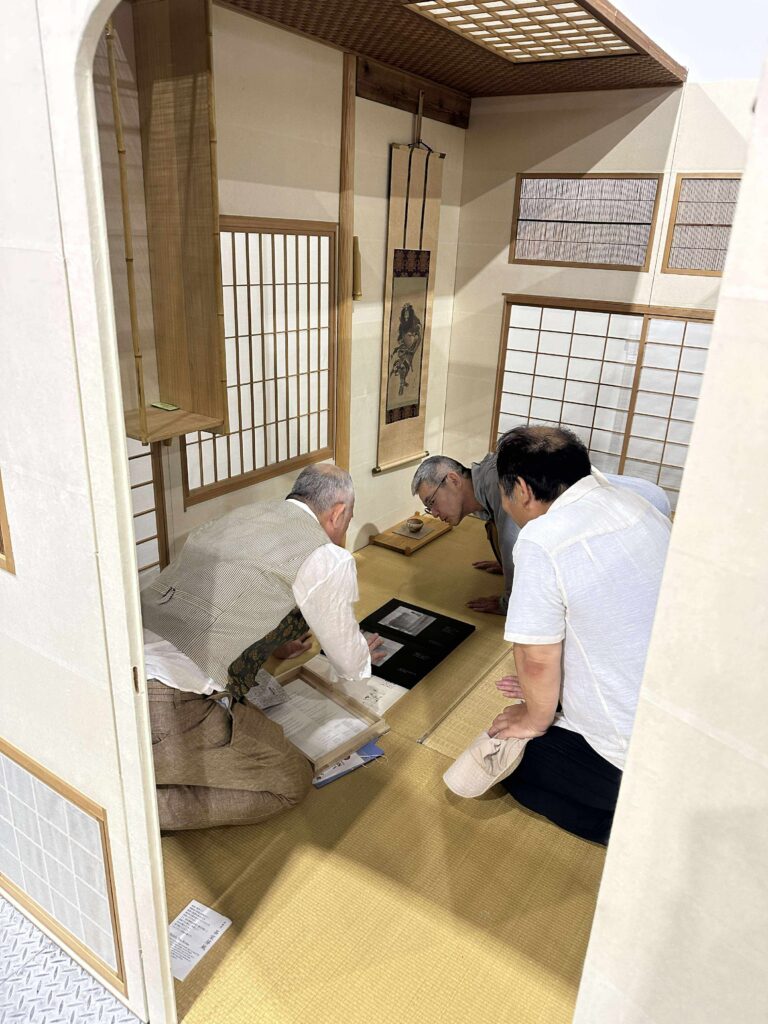

横尾氏が手がけた折りたたみ式茶室屏風を会場の一角に設置し、

その中で、たくさんの方に『神迎え』(特装版)をご覧いただくことができました。

なにより愉しかったのは子供たちの反応。

「この絵、きれいだね!」

「墨で描いてあるんだよ」

「あの、お習字の? にじんでいるとダメって教わったけど、このもやもやがかっこいいね」

「そうだね。どうやってにじませるとかっこいいか、画家さんは考えてると思うよ」

「でも、この紙、なんか普通のと違うね」

「そうそう、この紙はね・・・」

と楽しい会話がどんどん広がっていくのです。

他にも、ママお手製のみゃくみゃく君のお洋服をきた女の子たちとはこんな会話も。

「これ、かみさまだよね? えっ、人がダンスしてるの?」

「そうだよ、かみさまと人間が一緒にダンスをするのを、かぐら、っていうんだよ」

「えっー かみささもダンスするの。しないよ絶対!(笑)」

そして大人の方は、和紙を筆頭にした伝統産業の窮状とこの本の意義についての話に熱心に耳を傾けてくださいました。

忘れられがちなのですが、「購入していただくことが、伝統工芸の支援につながる本づくり」を目指して、このプロジェクトはスタートしています。

でも、伝統工芸が・・・なんて声高に言っているからよくないのかもしれませんね。

未来を担う子どもたちが、「これ、きれい。」「これ、好き」「これ、かっこいい」

そう素直に感じてくれるものづくりが大事なのであって、

その、「きれい」や「美しい」「さわってきもちいい」ものが、

だれが育て、どんなふうに生まれてきたのか、そこをきちんと伝えていくことが大人の役目なのかもしれません。

万博にも楮の木をもって行けばよかったな。