神楽の本を制作しているからには、さまざまな地域の神楽を見てみたいと常々思っています。この狭い日本列島で、神楽とよばれるものはなんと数千もあるそうです。

「なぜ、Japan Craft Bookの第一号が『隠岐島前神楽』を題材としたものだったのか」と尋ねられても、今となっては、「それは、ご縁に導かれるままに」としか答えようがないのですが、多くの神楽に触れる中で、制作中の『神迎え』を通して伝えるべきメッセージのようなものが、より明確になっていく気がしています。

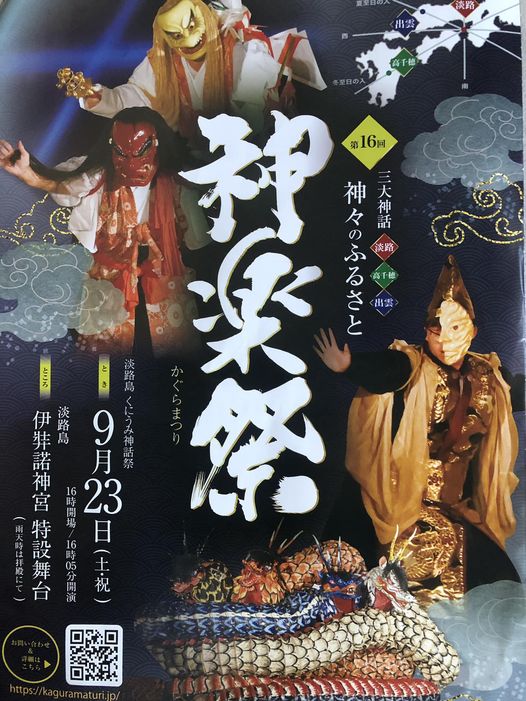

そんな中、ある出版社での打ち合わせの帰りに立ち寄った東京大神宮で、こんなポスターを見つけました。

淡路島にある伊弉諾神宮で三大神話といわれる高千穂、出雲、淡路の神楽が一度にみられるというのです。これは行かないわけには参りません。迷うことなく足を運びました。

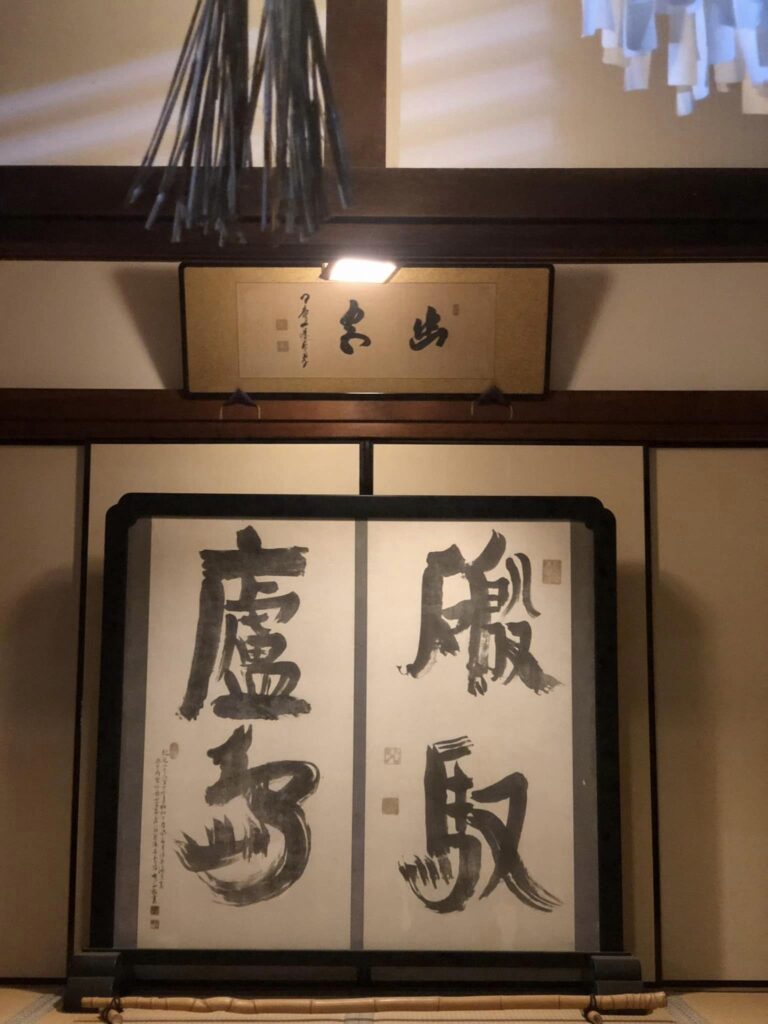

淡路といえば、国生み神話。伊弉諾神宮は、言わずと知れた古事記・日本書紀の神代記の冒頭に国土創生の夫婦神として現れるイザナギノミコト・イザナミノミコトの二神をお祀りする最古の神社です。淡路国一宮で、地元では「いっくさん」と呼ばれています。

境内に設けられた特設ステージにずらりと並べられた席数は1000席近く。阪神・淡路大震災で甚大な被害を受けた伊弉諾神宮ですが、その復興事業の一つとして、くにうみ神話まちづくり実行委員会が主催となって、所縁の深い高千穂神社の「高千穂神楽」、出雲大社の「出雲神楽」を招請し、毎年9月23日に共演奉納行事を行うようになったのだそうです。今年が16回目でした。

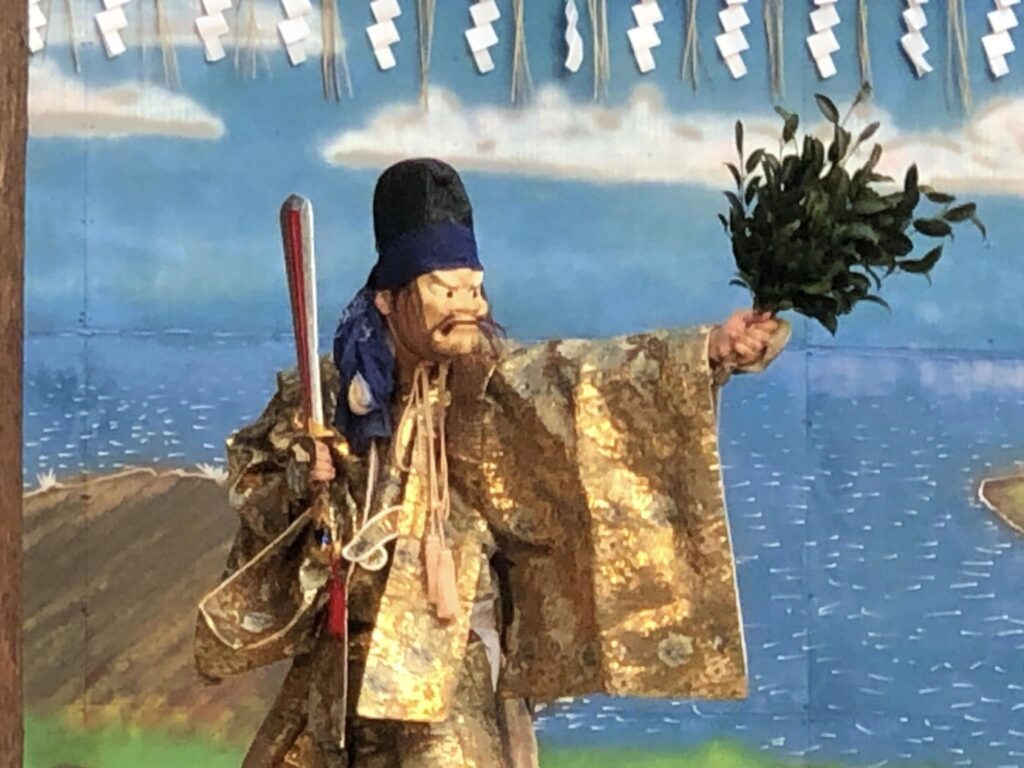

そして、今回、一番見たかったのは、出雲神楽の「八岐大蛇」です。この長さ17mにもなるジャバラ状の蛇胴は竹と石州和紙で作られています。お世話になっている西田和紙工房の西田誠吉さんからそのお話を伺っていたので、目の前でどんな風に動くのかぜひ見てみたかったのです。

それにしても、大蛇の想像以上に激しい動きに驚きました。こんな風に扱える(舞える)ようになるにはどれだけの鍛錬が必要なんだろう、と思うと同時に、こんなに丈夫な紙って、凄すぎる!!と改めて思ったわけです。ときには大蛇の口から火花まで吹くのですからびっくりです。

今更ながら、この和紙を使って自分たちはいま「本」を作っているのだと思うと、なんと贅沢で、ある意味、無知ゆえに進めることができた企画だったのだと改めて思ったのでした。

16時から始まった神楽祭は21時に終了。

全てを見終えて思ったのは、神代神楽と呼ばれる「岩戸開き」「国譲り」「大蛇退治」といった演劇的な要素の強い神楽は、観客のためにあったのだということ。

そして、この神代神楽が生まれる前の要素が色濃く残っているのが隠岐島前神楽であり、それは神様を喜ばすための舞であり、神託を受けるものとして地域に欠かせないものであったこと。

その違いを、実感として得られたことはとても大きなものでした。

もし、水野竜生先生と一緒に行った先が神代神楽を主に舞う神社だったとしたら、きっと違う絵が生まれていただろうと思います。そして、『神迎え』というタイトルも生まれなかったのだろうとも思うのです。

*神代神楽

文化文政の頃、備中出身の国学者・西村国橋(こっきょう)が、『古事記』『日本書紀』をもとに創作。この頃までは、各地の神楽は修験道や山伏の色が濃く、五行思想や仏教思想が前面に出ていた。この時期、平田篤胤を中心として国学が隆盛。仏教思想を排して神道を日本の中心思想に据える動きが盛んとなった。

Japan Craft Bookプロジェクト

代表 稲垣麻由美

プロジェクトへの想い:

https://japancraftbook.com/about/

『神迎え』書林版:

https://japancraftbook.com/books/kamimukae-shorin/

『神迎え』特装版:

https://japancraftbook.com/books/kamimukae/

Story Book「掌に美しい日本を奏でる 第一章」:

https://japancraftbook.com/books/holding-the-beauty-o-japan/

ーつづくー