「書林」とは書物がたくさんあるところ。

すなわち、書店・書房を意味します。

今回、ふんだんに手漉き和紙を使った大きなサイズの特装版と

掌にのるサイズ、手漉き和紙を使う箇所を限定することでコストを抑えたもの、

この2種類作成しました。

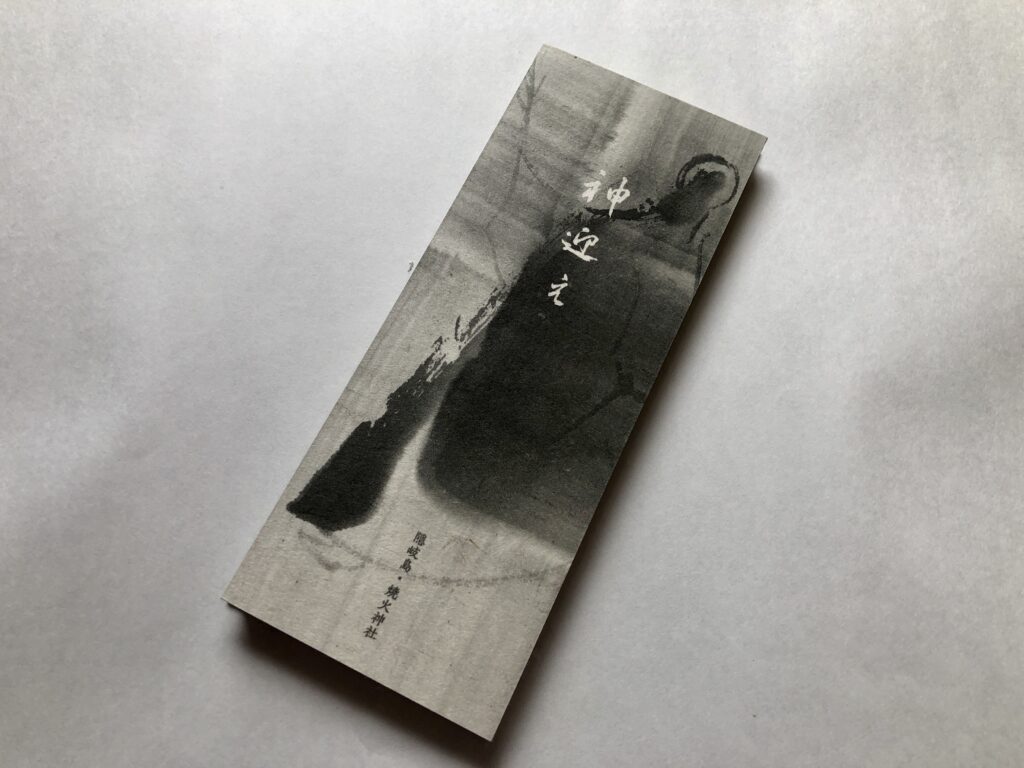

そして、こちらの写真のものを「書林版」と名づけました。

書店に並ぶ姿を鮮明にイメージしながらです。

おそらく、ほとんどのものづくりは

「広く多くの方に、手にとってもらえるものを作る」からスタートします。

そこから特別版なるものを作る流れだと思いますが、Japan Craft Book プロジェクトは、単に美装本を作るというのではなく、日本の伝統工芸との掛け合わせを大事にした本作りなので、進め方自体も試行錯誤です。

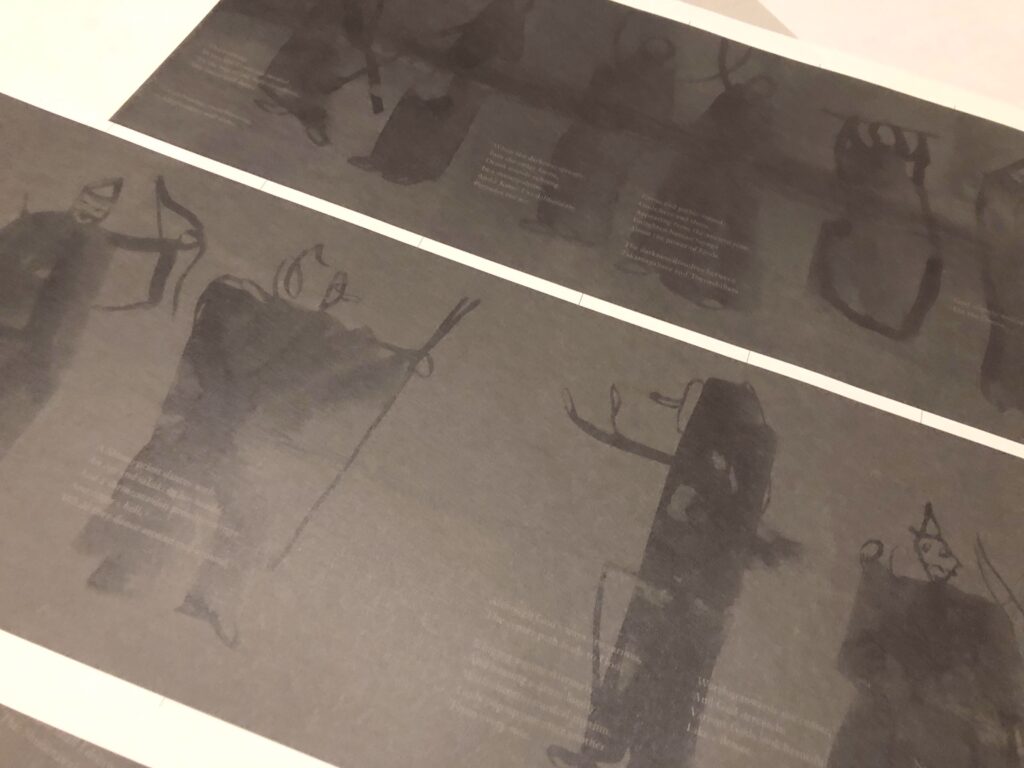

この書林版がプロジェクトのコンセプト通り、「掌に 美しい日本を奏でる」になっているかは、我々ではなく、皆様にご判断をゆだねるところですが、日本人の霊性のようなものを感じていただけるのではないかと思っています。

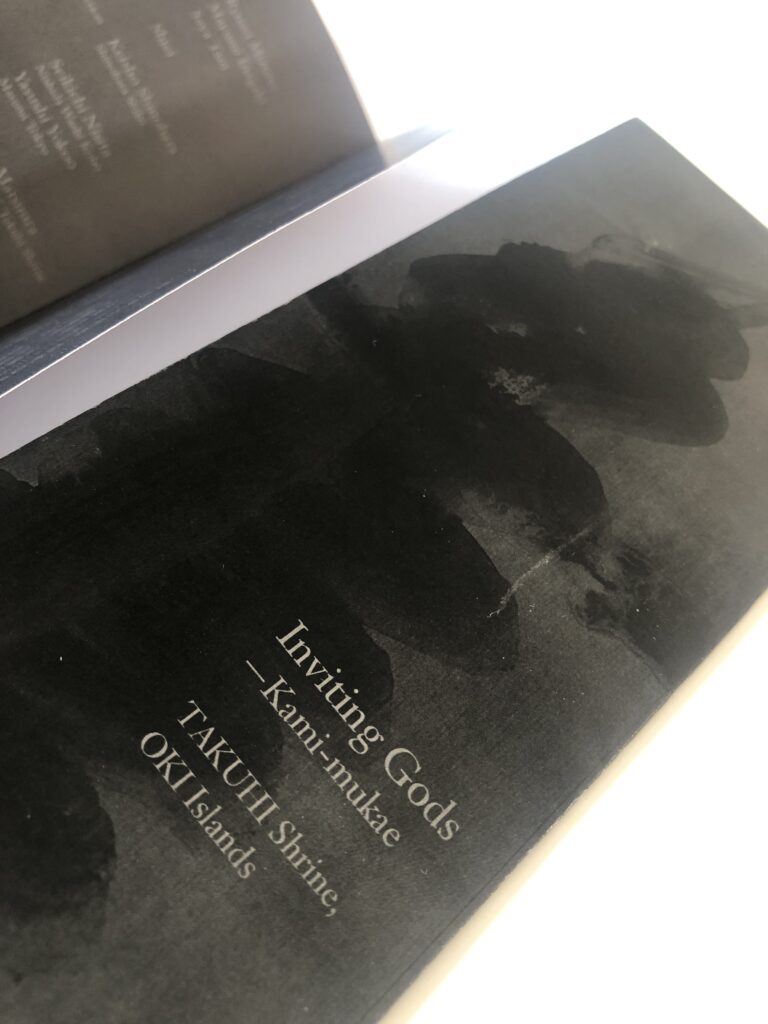

また、書林版は両面楽しんでいただけるようになっており、片面が日本語、反対面は英語版となっています。また、水野竜生先生の絵も全く趣の違うものになっています。

『Inviting Gods ーKami-mukae』

も、ぜひ愉しみにしていただけますと幸いです。

なお、この書林版のデザイン・装幀を担当してくださったのも、谷さやさんです。

アーティスト・水野竜生の絵、稲垣の書いた物語、書家・辰巳紫瑛の書、をどこでどう活かすのか。非常に難しい作業だったと思います。しかも、和紙を使うことが大前提で、コストも考慮しつつ、という大きな制約の中、この形に辿り着くまで、何度も試作を繰り返してくださいました。

そして今は、プロダクトディレクション担当の篠原慶丞さんが、実際に形にすべく、和紙の微妙な厚さの違いによって趣がどう変わるのか、印刷手法は何がベストかを見極めるべく、さらに試行錯誤しながら進めてくださっています。

「神の道は色々あるけれど、

真ん中の道は神に通じている。」

これは 神楽歌の一節。

妥協せず、真ん中の道を探し続け、歩を進めます。

プロジェクトへの想い:

https://japancraftbook.com/about/

『神迎え』書林版:

https://japancraftbook.com/books/kamimukae-shorin/

『神迎え』特装版:

https://japancraftbook.com/books/kamimukae/

Story Book「掌に美しい日本を奏でる 第一章」:

https://japancraftbook.com/books/holding-the-beauty-o-japan/

ーつづくー