Japan Craft Bookプロジェクトの柱の一つに和紙を使う、というものがあります。

度々お伝えしている 「日本の神様の物語を日本の紙に綴る、描く」というコンセプトです。

そして、どんな和紙でもよいというのではなく、その物語、題材となる神社と所縁のある和紙を使う、と決めています。

今進めているのは、島根県・隠岐諸島・西ノ島に鎮座する「焼火(たくひ)神社」の物語ですので、島根県の石州和紙を使って本作りをしています。

例えば、次の本が福井県の神社を題材としたものとなれば越前和紙、三重県の神社であれば伊勢和紙・・・と、日本各地の和紙工房とご縁が広がっていくことをイメージして進めています。

また、Japan Craft Bookを作り続けることで、日本の伝統工芸を身近に感じていただくきっかけの一つとなり、伝統工芸が存続していくささやかな一助になればと願っています。

ただ、まさに「言うはやすし、行うは難し」を身をもって感じているところです。

「どの和紙が本作りに適しているか」からスタートしたのではなく、

「石州和紙の特徴はなにか」

「この薄さと強靭さ。滑らかさ。その魅力を最大限に伝えるにはどういう形状にすべきか」

「手漉き和紙を活かす印刷方法とは?」

からスタートしているわけですから、試行錯誤の連続です。

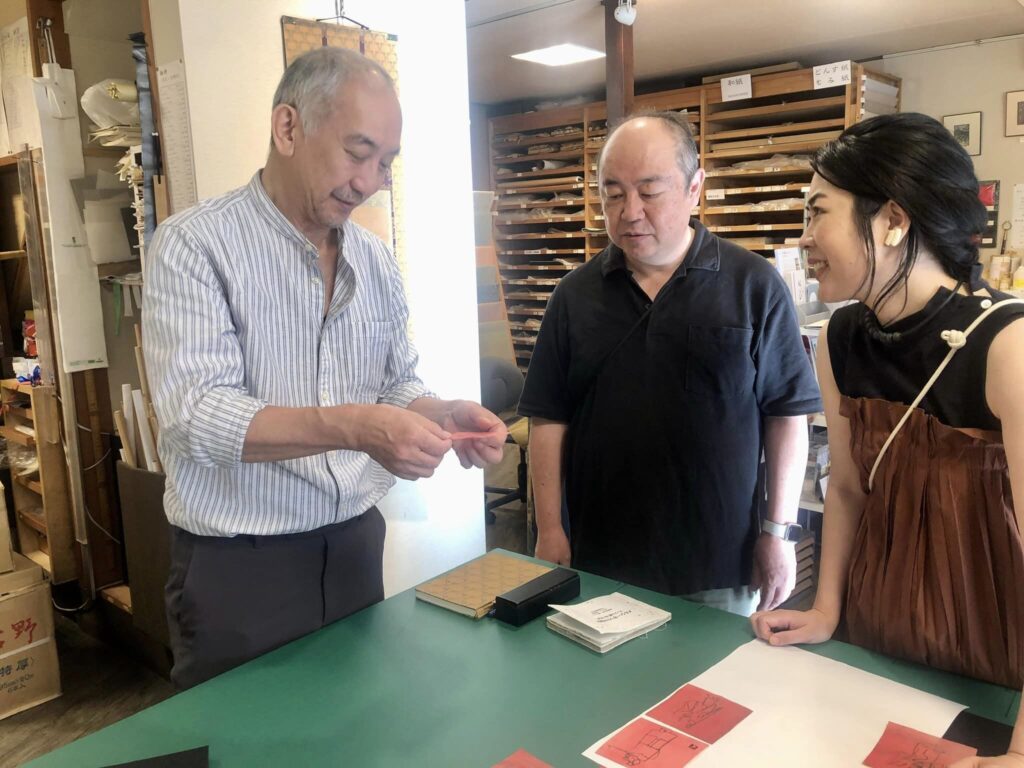

そんな中、表装美術家であり、株式会社マスミ東京の代表取締役でもある横尾靖さんが伴走してくださっているのは非常に心強く、有難い存在です。

横尾さんは、「日本は伝承の文化であり、表具は究極の調和」とおっしゃり、その美しさを世界へ、また若い世代へ伝統文化を伝えるべく日々奔走しておられます。

和紙に対する知識がほとんどなかった私に、「手漉き紙1枚1枚に、ものすごい人のエネルギーが宿っている」と和紙のイロハから教えてくださいました。

「何事もそうですが、本物の良さというのは、時間が経つほどにわかるものです。和紙は漉いた直後は赤児のようなもので、2年3年・・・と経つにつれ、機械漉き和紙との違いがはっきりしてきます。手漉き和紙は時間が経つほどに育ち、強くなり、色が白くなるのです」と話してくださった時、それを自分の目で見てみたい、自分の手で感じたい、と強く思いました。

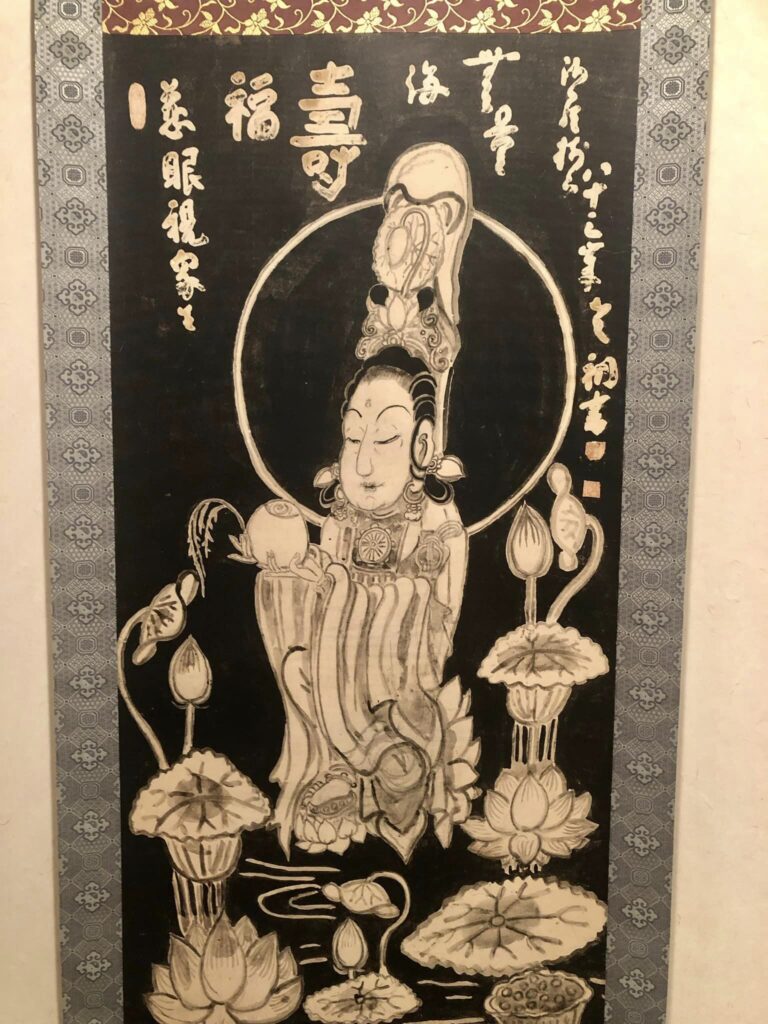

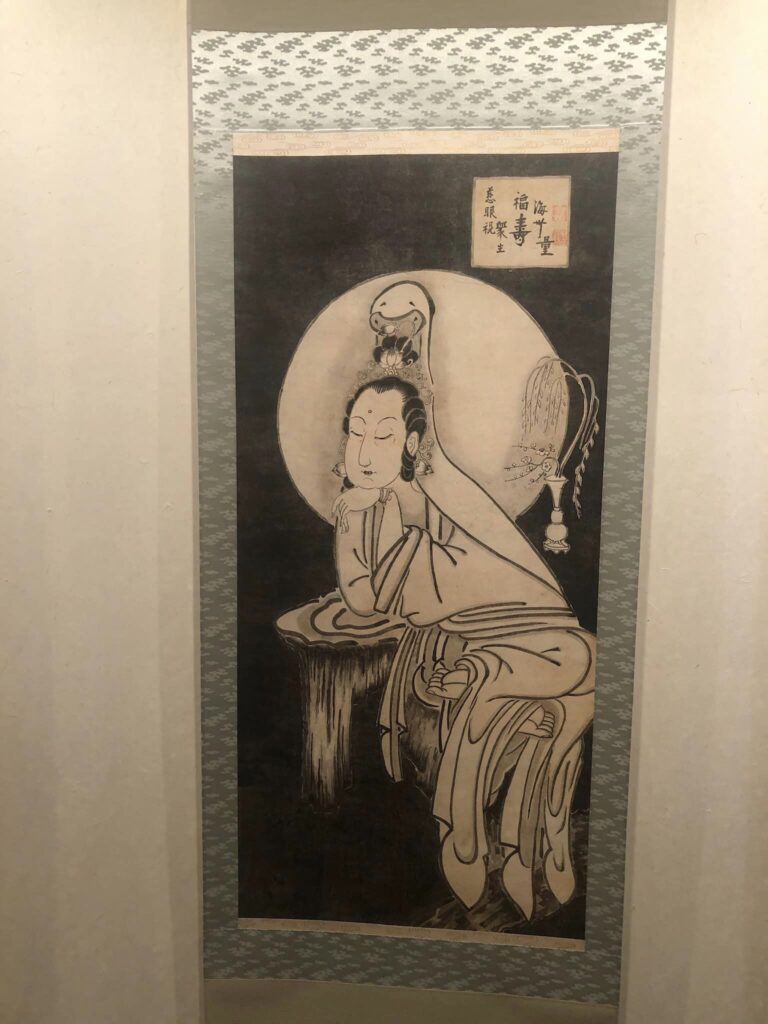

ちなみに、2021年に開催され、大きな反響を呼んだ「インド独立75周年・日印国交樹立70周年記念 『ブッダと白隠禅師展』」での掛け軸、46幅分の仕立てを手掛けられたのも横尾さんです。

私は幸いにもマスミ東京のショールームにて、これらの作品をじっくり拝見する機会を得、まさにその調和の美に圧倒されました。そして、じっと眺めているうちに、自分がどこにいるのか、自身の存在があやふやになり、その場、その空間と一体となったように、一瞬感じたのです。

また先日、こんなことがありました。

『神迎え』特装版に水野先生の原画を納めるにあたり、裏打ちしていただきたいとご相談に上がったのですが、しばし絵を手にとって眺められた後、「それは不要ではないでしょうか」と仰ったのです。

私は単純に裏打ちするほど価値が上がる、丁寧に扱っている証になる、と思い込んでいたのですが、「この繊細な手漉き和紙に直接描かれているからこそ感じ取れるものがある。それを大事にした方がよいのではありませんか」ときちんと反対してくださったのです。

中途半端な知識で判断することの怖さに、ハッとしました。

「時間をかけて丁寧に作っていくこと

思いをのせていくこと

それは必ず誰かの心を動かす」

そんなことを教えていただきながら、進めています。

<横尾 靖プロフィール>

表装美術家

一般社団法人「文化遺産調査研究保存継承機構『ゆらび』」事務局長。

1980年からの13年間、大手電気通信会社に勤務し、アフリカのケニアを始めとする東南部諸国に滞在。97年に株式会社マスミ東京の代表取締役社長に就任。日本の伝統文化である表装文化を世間に広めるべく、国内はもとよりロシア、上海、オランダ、ロンドン、イタリア、フランス、アメリカ(NY・ボストン)などで、展覧会や公演、ワークショップを企画して、広く文化交流を行っている。

曽祖父は尾崎紅葉。

株式会社マスミ東京

https://www.masumi-j.com

今号もありがとうございました。

Japan Craft Book プロジェクト

代表 稲垣麻由美

official@japancraftbook.com

プロジェクトへの想い:

https://japancraftbook.com/about/

『神迎え』書林版:

https://japancraftbook.com/books/kamimukae-shorin/

『神迎え』特装版:

https://japancraftbook.com/books/kamimukae/

Story Book「掌に美しい日本を奏でる 第一章」:

https://japancraftbook.com/books/holding-the-beauty-o-japan/

ーつづくー